自分の望む未来に橋を架ける ~EQを活用した「中学受験」

子どもが中学に入学して1カ月。先日、初めての参観がありました。

ゆったりした空気感の中で、のびのびと授業をやってる印象を受けました。従来の学校形式の授業ではなく、友達同士理解できるまで教えあったり、先生との距離が近いせいか発表も皆が積極的で、入学一か月でこの雰囲気ができあがっていることにびっくりしました。年齢的にも難しい時期であり、小学校に比べ様々なことが難しくなったりハードになるので、親として、体も心も心配で、常に子どもの様子を「大丈夫?」と少しびくびくしながら観察していたのですが、拍子抜けするほど、本人達は充実した毎日を過ごしているようです(今のところ)。

今通ってるのは、選んで、試験を受けて、いわゆる「中学受験」をして縁が繋がった学校です。

選んだ学校なので、よかったなと思うのは当たり前かもですが、縁が繋がるまでのプロセスを思い返すと、親も子も「自分の中から湧いてきたものを大切にしてすすめられた」受験だったなと思います。

中学受験は、挑戦する子ども達やご家庭、100人いれば100通り、それぞれの考え方、それぞれの進め方があって、そのうちの我が家がどうだったのか、振り返った中で気づいたこと感じたことを、書いてみました。

もともと、上の子も公立中学だったことや、中学受験に個人的に持っていたイメージが肯定的なものではなく、全く眼中になかったのですが、クラブ活動の関係で挑戦することになり、準備も取り掛かりも、世間一般で言われている「受験するなら◯年から」の時期よりも遅く、「本当にこれでいいのか」「親のエゴは入ってしまってないか」と常に不安がつきまとうスタートでした。

が、過ぎてみて、振り返ると、渦中はそれなりに忙しい思いもしましたが、総じて、子どもはとてもよく頑張ったし、「楽しかった」「有意義だった」と思います。

我が家が大切にしてきたこと

クラブ活動で選択するところから始まったので、さほど選択肢はひろくなかったのですが、受験に挑戦するにあたって、子どもと親との間で、大切にしたいこと、ぶらさずにいきたいところをまず話し合いました。

①行きたい目的地のイメージをゆっくりつくる

クラブ活動はもちろんのこと、中学校生活をどんな風に過ごしたいか、これなら頑張れそう!と思えることってどんなことか、話し合いました。子どもが大切にしたいと思っていることが1つずつ増える中で、少しずつ、こうしたいという”像”が浮かび上がってきました。DAIJOUBUで学んでる方、実践している方はよくご存知だと思いますが、今の自分の現在地を知り、そこから、未来の自分がどうなりたいかの目的地に対して「橋を架ける」EQ。その目的地のイメージをゆっくり膨らましていきました。

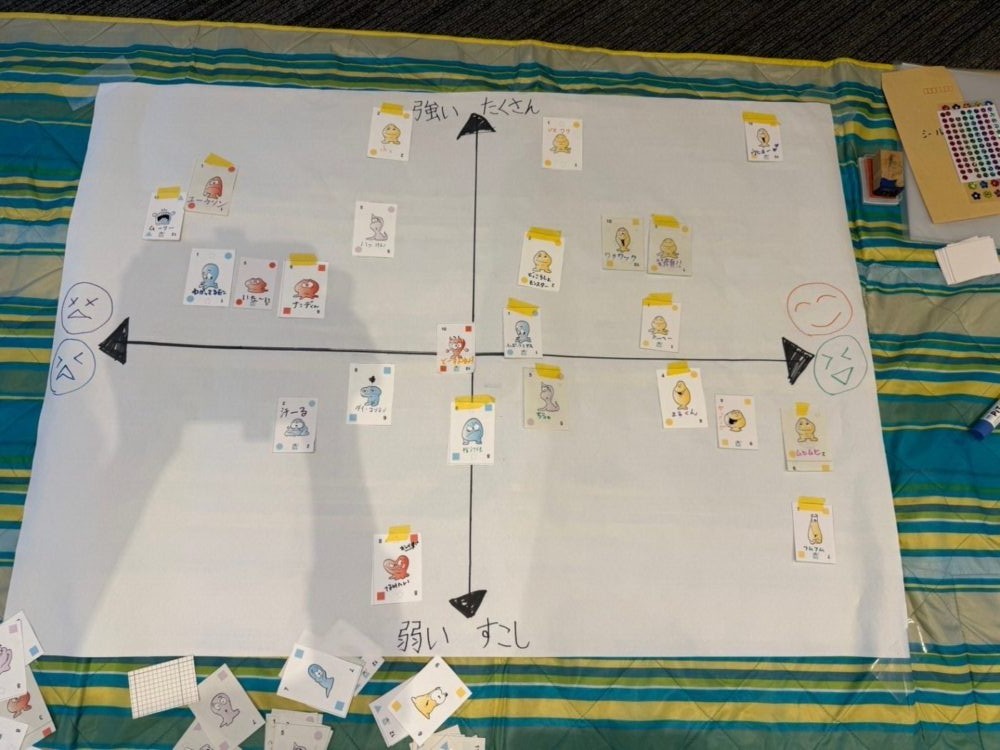

また、気持ちが変わるのを前提に、「絶対受験する!」「こうでないとだめ!」と決めつけずに、子ども自身の気持ちを一番大事にして、目的地のイメージが変わりそうであれば受験を辞めることもありで、都度見直すことを大切にしました。そうして、その目的地に向かって橋を架けて親子でゆっくりわたっていくことにしました。何かがある都度、今の現在地はどんな感じか、自分図鑑でよく登場する「エモモンスター」のマップを使って、感情をマッピングしながら確認。この作業は今でもたまに親子でしていますが、微妙な変化に一緒に気づけて我が家でもよく使う、大好きなツールです。

こうして文章で書くと、とてもスムーズにいったように見えますが、実際は、うまくいかないことやしんどかった時期もあり、紆余曲折もありました。

②主役は子ども。学校に行くのは子ども自身

長い準備期間の間、子どもと一緒に県内外複数の学校説明会に参加して、学校や在学者からの情報、塾などからの受験情報など、たくさんの情報に触れるうちに、上記①を見失い、ついつい親の(私の)エゴが出てしまうことがありました。いわゆる世間の評判や偏差値、学校の環境、進学実績など、見れば見るほど、知れば知るほど、気持ちがぐらつきます。ここがホントに合っているのか、やっていけるのか、いじめられはしないか、など、”子どものため”という大義名分で、自分の「心配」「不安」から、こうなってほしい・・を押し付けるような発言や発想がつい出てしまったり、試験がせまってくると、ゲームや動画ばかりの子どもに対して「焦り」から口うるさく言ってしまったことも正直ありました。その都度、冷静さを戻すために「主役は子ども」「学校に通うのは(学校で過ごすのは)子ども本人」「子どもの人生は子どものもの」を自分に言い聞かせて、子どもとの距離感を大事にすることを意識しました。

当たり前でわかっていることでも、親の私としてはここが一番難しかったところかもしれません。

③感情や違和感、直感も大切にする

学校選びの時に、親子で「実際にみて、周りの評判とか偏差値とか一旦横において、”自分がどうか”、快・不快関係なく感じた気持ちを出し合おう」と約束をして説明会に参加しました。すると、世間一般で評判のいい人気校であっても、自分達は全く異なる印象を持ったり、親と子で、いいね!のポイントがずれたり、様々でした。

そんな中で、1つだけ「校舎に入った瞬間、なにかわからないけどホッとした感じがした」「通学路もなんかいい心地がする」「ここなら頑張れそう」と子どもから伝えてくれた学校がありました。(そこが今、通ってる学校です。)

子どもは、小学校入学時からDAIJOUBUの自分図鑑に参加させてもらっていて、まわりーからEQコーチを受けたり、DAIJOUBUに参加する大人の皆さんと一緒にEQを育ませてもらったことで、「なんかいい心地がする」「なにかわからないけどホッとした」など、子ども自身が感じたこと、伝えてくれたことに、自然と信頼し自信をもつことができました。これだけが決断の理由ではありませんが、背中を押す大きな理由の1つにはなり、結果、この学校との縁が繋がることになりました。

受験にずっと寄り添ってくれたDAIJOUBUとEQ

このプロセスを知人に話した時、

「子どもさん自身が、自分の中で感じたこと、気持ちをキャッチし、それを伝えられる力があって、自分でこれと思うものを選択できたってすごいね!」と声をかけてくれました。DAIJOUBUで学び続けてきたことが実を結んだのかもと実感した瞬間でした。

また、現在地から目的地へ『橋を架ける』というのが、大人も子どももとてもイメージしやすく、常に頭の中に置いておくことができたので、目的地を想像しながら頑張ってこれたのではないかなと思います。

ここまで書いてきて、ふと、DAIJOUBUメンバーであるさおりさんも、お子さんの高校受験について以前、コラムを書かれていたことを思い出して、探して読み返してみました。同じく「意外と楽しかった」と書かれていてびっくり。大きな岐路や決断の時もEQやセルフサイエンスを取り入れることのパワフルさを実感しています。

実践!高校受験にセルフサイエンスをフル活用したら、どんな結果をもたらすか⁈

実践!高校受験にセルフサイエンスをフル活用した最終章はいかに⁈

今のところ、毎日学校に楽しく通っていて、もともとクラブ活動選択から始まった学校選びが、実際には、そのクラブとは全く畑違い、全く未経験の運動部に入部してきて驚かされました。本人も「小学校時代はやりたいと思わなかったけど、やってみてこんな楽しいと思わなかった!」と、時間のやりくりやスケジュールはとても忙しく大変なのに、張り切って楽しんで頑張っています。安心できる環境で、自分を素直に出すことができ、新しいこと・好きなことをやれるって、こんなにパワーがわいて、夢中になれて、元気になれるのだと子どもの姿から教えてもらってます。これも、自分の気持ちを大切に選択した結果、自分の欲しいものに気づいて手にすることに繋がったのだと思います。

滑り出しの今はよくても、思春期でもある3年間で、いずれ、疲れが出たり、つまづいたり、トラブルに見舞われることもあるでしょう。今はニコニコ話してくれてるけど、うっとうしがられて話もしなくなって、寂しい思い・モヤモヤすることもあるかもしれません。悩んだり、一喜一憂、ぐらんぐらん揺れて頭をぶつけながらも、それでも、なんだか根拠はわからないけど

「大丈夫、まあなんとかなるやろう」

納得いく選択ができたからか、そんな風に楽観的に思える自分もいて、それが親子の間でいい循環に繋がっていけばいいなと思います。

こうした選択ができる環境、子どもの成長を一緒に喜んでくれる周囲の方、友達、学校の先生や仲間、そしてDAIJOUBUやメンバー、全てに感謝しています。私自身も3年間、長いようであっという間の中学生の母を、子どもの成長を見守りながら、ゆっくりゆっくりを大切に、じっくり味わい経験していけたらと思います。

長年、企業人事や就活支援に従事。

社会人と小学生14歳差兄弟の母。

すべての若い人達や子ども達が生きやすい社会になるように

EQを中心にこれまでの知識経験を活かし活動中。