英語で劇あそび~Learning English Through Play Activities~

日本児童青少年演劇協会主催「演劇教育ファシリテーター養成講座」今年度は週末に仕事が重なり、中々参加出来なかったが、先月にようやく初参加できた。

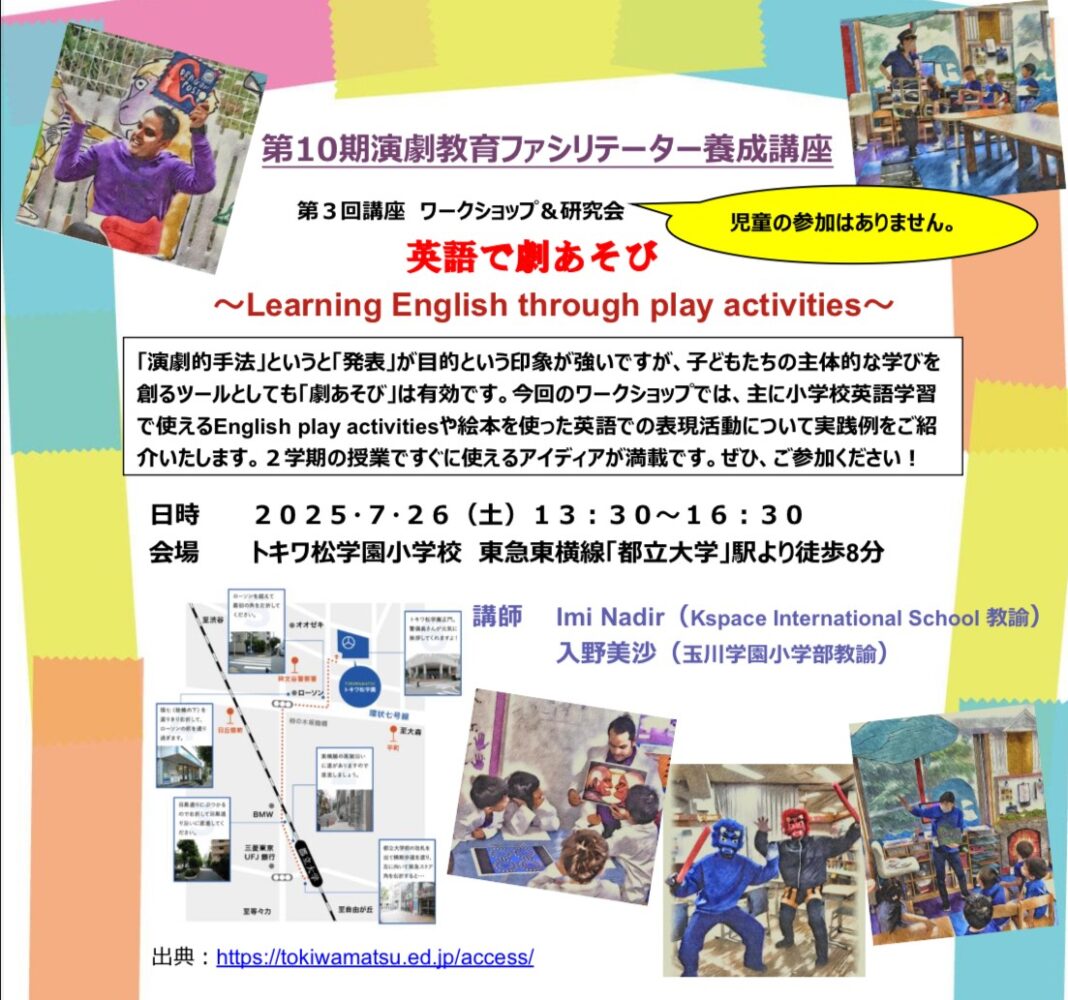

英語の授業の中で使える「あそび」や英語の絵本を使った表現活動について実践例を紹介。教科教育の中でどのように「劇あそび」を活用していくのか。イギリスでDrama教育を実践し、現在東京のインターナショナルスクールで教員をしているイミ・ナディア先生と、玉川学園小学校の入野美沙先生による実践講座。

お二人ともドラマインエデュケーションを海外で学ばれただけに、学びの表現を自分の表現へと転換していく、インプットとアウトプットのバランスが素晴らしく、全体的に表現の幅を広げる内容になっていた。

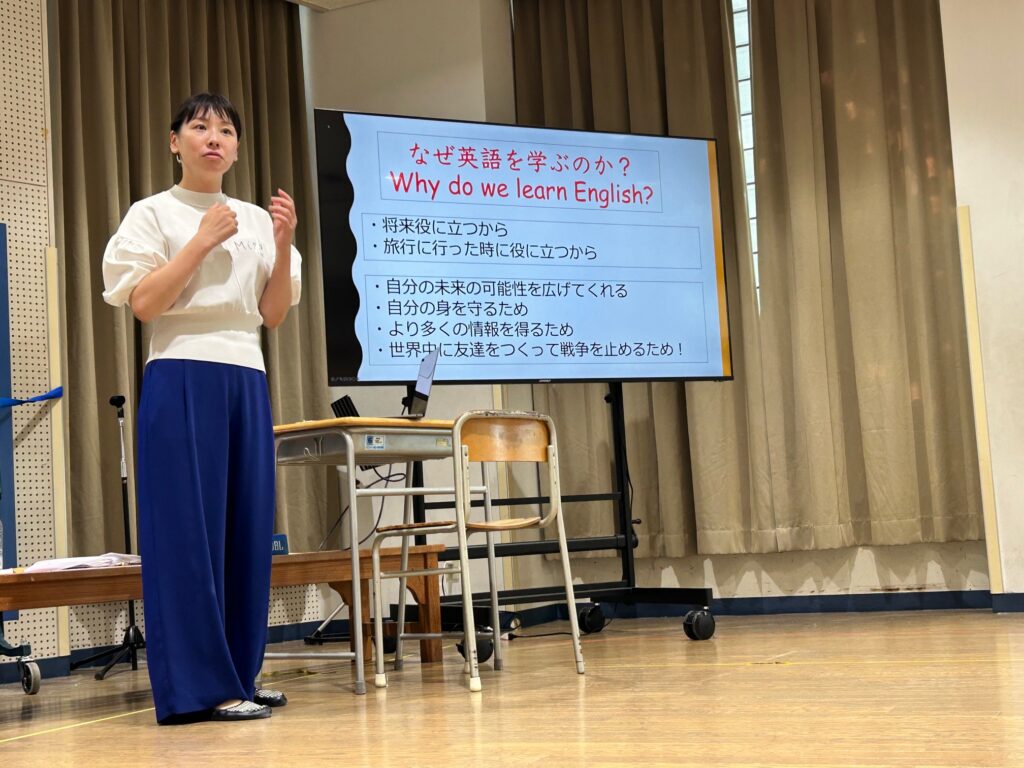

またなぜ英語を学ぶのか?という根源的な問いと、英語を学びたいという意欲へのシフト、Learning English(英語の学び)、Drama Activies(劇あそび)を通してコミュニケーション力を高めていく手法が見事だった。

感情を表現することで、その単語の意味を体得していくプロセス

この授業方法で印象に残っていることは、まず表出する時間として、アイスブレイクのワークを通し、子どもたちを解放する場づくりを丁寧に行っていたこと。またその流れの中から、子どもたちがここでは何を表現しても大丈夫!!という心理的安全性を担保し、安心して表現するプロセスが出来上がっていたことだ。

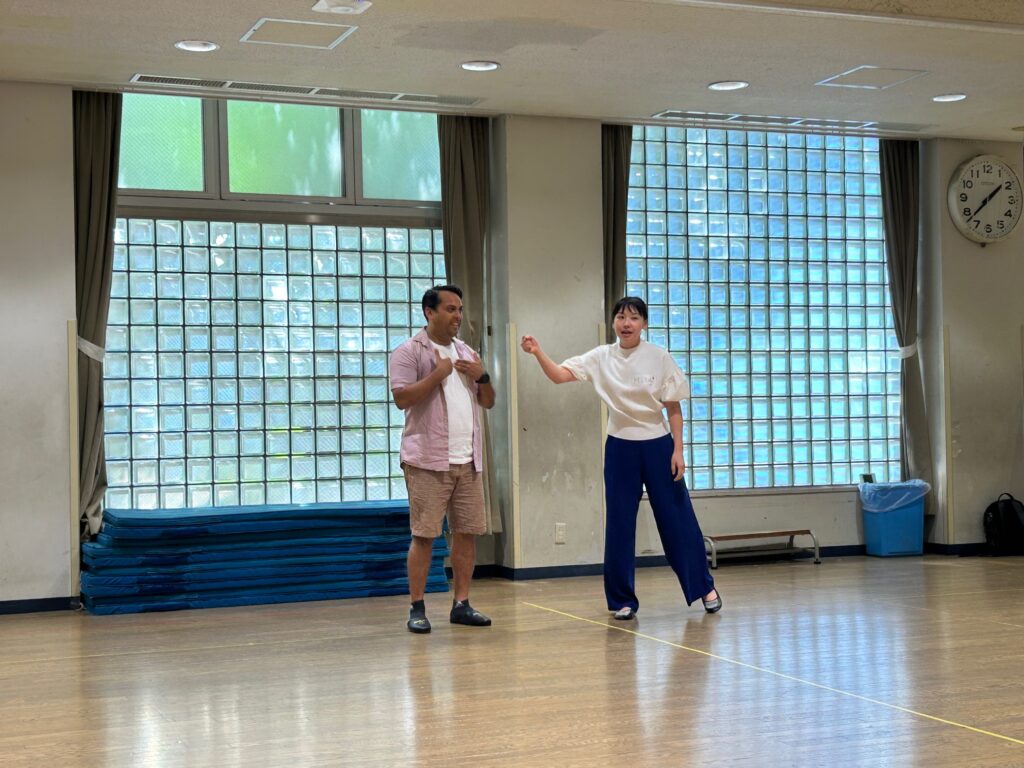

単なるワードを覚えるインプットだけでなく、その感情の意味を表現することで体得していく。その表現手法も子どもたちがもっとやってみたい!という遊び心に火をつけるだけでなく、もっとやってみたい!という子どもたちのワクワク感に着火する内容となっていた。ナディア先生、入野先生の絶妙なコンビネーションで、気づいたころには表現する楽しさでその場が満ち溢れていた。

身体性を駆使しながら、英語習得に繋げていく

演劇的手法を活用する一つの特徴としては、身体を思い切り使ってみるということ。身体を動かすことで、その感情を知り、どうやったら相手に伝えることが出来るかという意識も芽生える。また自分が発信することだけでなく、相手からの発信を受け取り、その上で、自分がどう表現しようかと思考しながら、相互で体現できるところも、この手法の魅力的なところといえるかもしれない。

DAIJOUBUでは、働く先生たちを定期クラスに無料招待中!

DAIJOUBUに参加するメンバーの多くが教育に携わっている。先生たちの想いや葛藤がわかるからこそ、先生たちを支えたい。

2025年8月末まで、日本全国の公立・私立の幼保および小中高校で働く先生たちを、定期クラスに無料招待している。

先生のためのEQに登録いただいた後、8月末までの間、毎回定期クラスの案内をお送りする流れとなっている。都度のお申し込みは不要なので、ぜひご登録をいただきたい。

生きる力をつくる・はぐくむをコンセプトとした

Art-Lovingというアートカンパニーで、演劇創作と演劇共育を中心とした教育事業に勤しむ。

舞台演出家・演劇共育実践家・ラジオパーソナリティ(FM軽井沢)として活動中。