教育や学校についての対話会に参加して

前回のコラムでは、米国アカデミー賞ドキュメンタリー部門にノミネートされた映画「小学校〜それは小さな社会」について書いた。

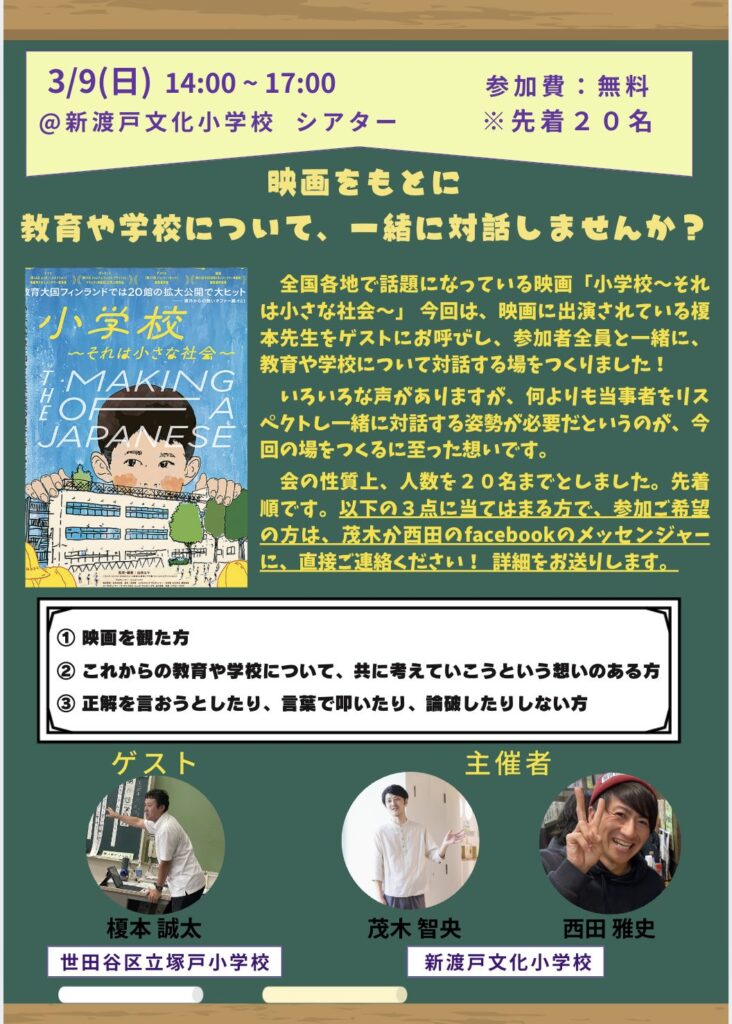

いつかどこかのタイミングでこの映画を鑑賞した人たちと対話してみたいという想いが沸いていた矢先、新渡戸文化小学校の教員の方々が主催する対話のイベントが開かれるという。映画の中でも印象に残っていた教員の方も参加して、とのことで、これはもう参加せずにはいられないと即申し込みをして、向かうは、新渡戸文化小学校へ。

会場に到着すると、参加者は私以外、全員現職教員の方々ばかり。それぞれ色んな想いや感情をもって参加されているということが、始まる前の雰囲気から伝わってきた。結果から言えば、映画の中で登場されていた現役教員の方の当事者としての想い、そして映画では見えていない前後のドラマや想い等、まさに現場で丁寧に関係性を作りながら、奮闘されているお話を聞けたことは、有意義かつ豊かな時間だった。

この対話イベントの秀逸だった点は、まずもって参加者に前提となるグランドルールを明確に打ち出していた点だ。

・映画を観た方

・これからの教育や学校について、共に考えて行こうという思いのある方

・正解を言おうとしたり、言葉で叩いたり、論破しない方

いろいろな声がありますが、何よりも当事者をリスペクトし、一緒に対話する姿勢が必要だというのが、今回の場をつくるに至った想いです。

対話の根底には相手へのリスペクトが大切

賛否両論を生む映画というのは、まさに対話に繋がる可能性、価値がある作品と思っていたので、グランドルールを大切にしながら、それぞれ感じていたことを共有し、わかち合う。まさに対話とはこのように醸成されていくのではないか、と実感した。一にも二にも、この会があまりに秀逸で、新渡戸文化小学校の茂木先生、西田先生に心からの敬意と感謝を示したい。

これからの学校や教育でどんな場を作っていったらいいんだろう、という視点での建設的な意見やアイデアは、今後の在り方を模索する上で、ありとあらゆる点において示唆に富んでいたし、大いに参考になった。今回の映画に限らず、一部分を切り取って、重箱の隅を突くような否定批判が散見される今日、丁寧な対話と思考の場こそ、大人が真っ先にやらねばならないのだと痛感する。

感情の学びを実践中

新渡戸文化小学校の先生方のファシリテーションがあまりに素晴らしかったので、どんな実践を繰り広げておられるのだろうと伺ってみると、ぶれずに子どもたちと僕たち大人(教師・保護者)が共に幸せをつくっていくという実現のために、SEL、感情の学びを1年間続けてこられたとのこと。

場づくりの前提から、アイスブレイク、表出から表現、リフクレクションのサイクルが抜群だったのが妙に納得してしまった。年度の終わりには、サークル対話で子どもたちの変容が見られたという。心が震えるほど嬉しい体験だったと先生は仰っているが、やはり継続的かつ段階的な学びを形成する大切を改めて認識した。

DAIJOUBUでは、働く先生たちを定期クラスに無料招待中!

DAIJOUBUに参加するメンバーの多くが教育に携わっている。先生たちの想いや葛藤がわかるからこそ、先生たちを支えたい。

2025年8月末まで、日本全国の公立・私立の幼保および小中高校で働く先生たちを、定期クラスに無料招待している。

先生のためのEQに登録いただいた後、8月末までの間、毎回定期クラスの案内をお送りする流れとなっている。都度のお申し込みは不要なので、ぜひご登録をいただきたい。

生きる力をつくる・はぐくむをコンセプトとした

Art-Lovingというアートカンパニーで、演劇創作と演劇共育を中心とした教育事業に勤しむ。

舞台演出家・演劇共育実践家・ラジオパーソナリティ(FM軽井沢)として活動中。