信頼の構築・崩壊・再構築—信頼を育む2つの方法

先週に引き続き、Six Seconds・Patty Freedmanのコラム「Trust: How It’s Built, Broken, and Repaired」の意訳翻訳記事をお届けします。前回は信頼が何でできているのか、なぜ大切なのかというコラムの前半を『信頼の方程式』というタイトルで公開しています。今回は、記事の後半の意訳翻訳を通じて、どう育んでいくのかを探求していきます。

時間をかけて、信頼を構築・再構築するーBRAVING

一度壊れてしまった信頼を回復するのは難しいですよね。再び信頼を得よう、と努力するのはもちろん、自分が信頼していた誰かから裏切られたとき、もう一度信頼をしようと決める・実際に信頼をする、というプロセスは決して簡単ではありません。多くの人は、信頼の修復は、謝ったり、償いをすることだと考えています。本当でしょうか?信頼が壊れたときに生まれる感情、解釈、意味は、謝罪で壊れたとき、「ごめんね」ですっかり元通りになりますか?お詫びのプレゼントやお手伝いで、修復されるでしょうか?

信頼とは言葉や一時的なアクションではなく、時間をかけて一貫した行動を積み重ねていくことです。

勇気・弱さ・恥・共感の研究を20年以上研究しているブレネー・ブラウンは、信頼は複数の小さな瞬間に築かれると説明しています。彼女はこれをMarble Jar; ジャーの中のビー玉というメタファーで説明をしていて、秘密を守る、大事なときにそこにいてくれる、約束を守る、必要なときに話を聞いてくれた、といった小さな行動の一つひとつが、瓶にビー玉を1つ1つ増やしていき、信頼が築かれていく。しかし、裏切りや不誠実さ、うそは、一瞬にして、瓶を空にしてしまう。あるいは、ジャーそのものを壊してしまうかもしれません。

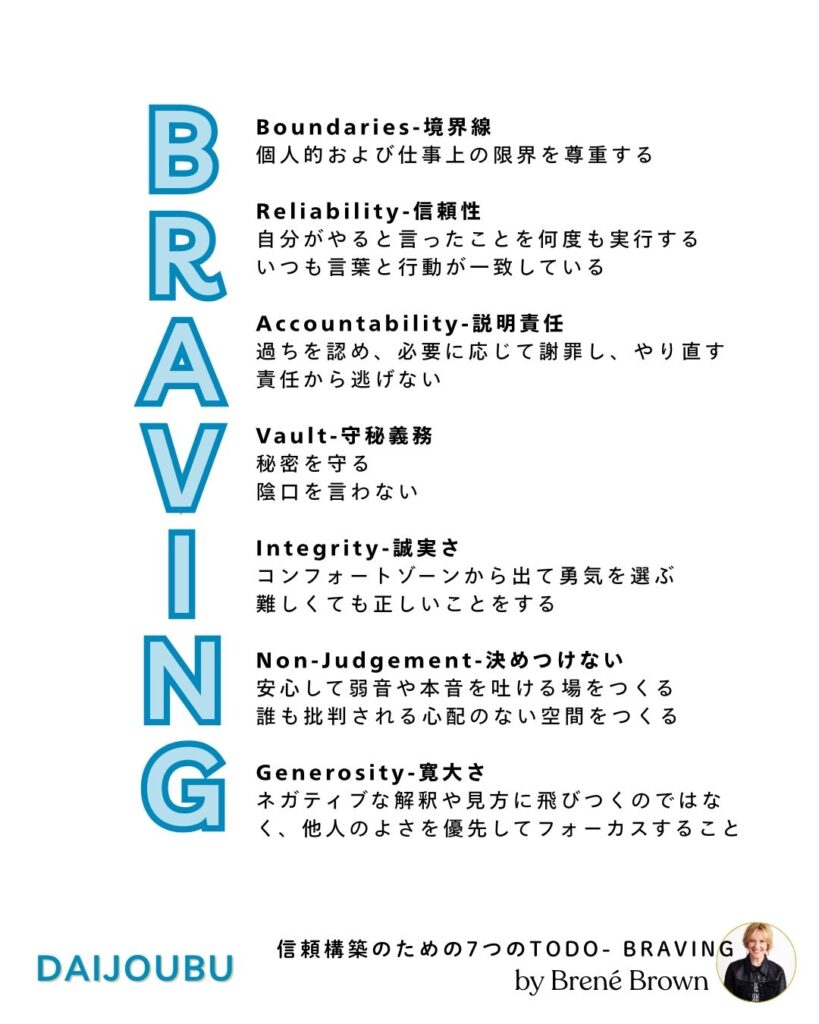

彼女は信頼を構築・維持・修復するためのフレームワークとして、BRAVINGモデルという具体的な7つの行動を提案しています。

Boundaries-境界線 ・・ 個人的および仕事上の限界を尊重する

Reliability-信頼性 ・・ 自分がやると言ったことを何度も実行する、いつも言葉と行動が一致している

Accountability-説明責任 ・・ 過ちを認め、必要に応じて謝罪しやり直す、責任から逃げない

Vault-守秘義務 ・・ 秘密を守る、陰口を言わない

Integrity-誠実さ ・・ コンフォートゾーンから出て勇気を選ぶ、難しくても正しいことをする

Non-Judgement-決めつけない ・・ 安心して弱音や本音を吐ける場をつくる、誰も批判される心配のない空間をつくる

Generosity-寛大さ ・・ ネガティブな解釈や見方に飛びつくのではなく、他人のよさを優先してフォーカスする

失われた信頼を取り戻すには

信頼を失ってしまったとき、再構築するには、シンプルな善意や約束だけでは足りません。職場や人間関係で信頼を回復したい、もっと強くしたいと思っている場合は、次のような行動を、諦めずに何度も・・試してみていただきたいです。

一貫性を大切にする ・・ 派手なアピールよりも、小さな行動をコツコツ続けることのほうが、信頼につながります。

しっかり耳を傾ける ・・ 相手の話をきちんと聞き、丁寧に質問し、聞いた内容をちゃんと受け止めて伝えましょう。

自分の過ちを認める ・・ 信頼を傷つけてしまったこと・きちんと責任があることを認め、逆の行動を重ねましょう。

何ができるのかを明確にする ・・ 「何ができるのか」「何をするつもりなのか」が明確にしましょう。行き当たりばったりだったり、できると言ってやらなかったり、意図がわかりにくかったりすると、信頼は芽生えません。

能力と思いやりを発揮する ・・ 何かをするときそれを実現・達成する能力が確かにあり、それが口だけでなくて、本当に心からそれをするつもりだと感じたときに、信頼につながります。

信頼は「長期戦」です。ひとたび失われてしまえば、一晩で取り戻せるようなものではありません。でも、意識して行動し、小さな行動を積み重ね続けることで、少しずつ信頼を築き直すことができます。

日本の文脈での信頼

ここからは私の考察です。日本の文化的背景を考慮すると、trust/信頼の矢印にもう一歩配慮が必要ではないかと考えます。日本語という言語にある敬語・謙譲語・丁寧語という使い分け方にあるように、立場を中心にして「関係」がつくられることが前提になっている文化です。東大の安冨教授はこれを「立場主義」と表現していましたが、仕事の会議室や大勢での食事などの場面で立場に応じて座席を配慮したりしますよね。アメリカに暮らしていると、この立場主義が日本の文化・肌・感覚の中に染み込んでいるのを感じます。会った瞬間におおよその上下の予測を立て、そうでなくても丁寧語を使って行儀よく接し、予測の延長で関係性を育んでいた途中で年齢が思っていたより上だったり下だったりすることが判明して突然ぎこちなくなる、あるあるです。

こうした文化圏においては、階級の上から下へのパワーが個人主義の文化圏と比べて顕著です。下の立場にいる、と書くのもソーシャルジャスティスの観点からは納得がいかないのですが、社会的な記号としての立場が下の人が信頼を得るためにする努力と、上の立場の人が信頼が育まれるような環境を用意しようとする努力は異なります。そして日本においては、上の立場の人が2倍3倍の意識を持って環境づくり・システムづくりに専念しなければ、ただでさえ存在する圧力というパワーを無意識のうちに乱用することにほかなりません。

チームの中ではリーダー、会社では上の立場の人、家庭の中では親が、信頼を育むステップをまず始める。感情は伝播しますから、そんな姿を見て自然と信頼の文化が健康的な形で育まれていくはずです。

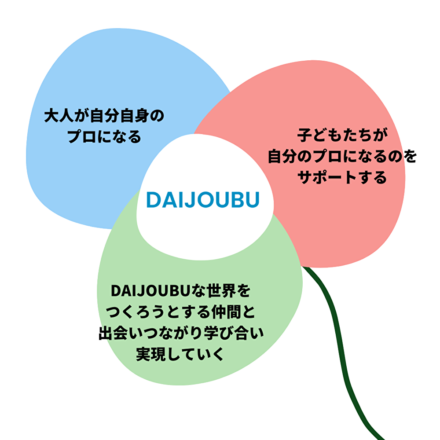

自分の感情、空間を占める感情に意識的になれる、EQ筋を養うために、ぜひぜひDAIJOUBUの定期クラスにご参加ください。目から鱗の体験ですよ!>EQを学ぶと得られる18の変化はこちらから

シンガーソングライター・EQエデュケーター

EQの力を心から信じるアメリカ在住の3児の母

現在アリゾナ州立大学 社会的正義と人権 修士卒業

感情知能EQと出会い、生きることがうんと快適になった経験から多くの人に、

特に子どもたちを取り巻く環境にEQを一秒でも早く届けたいと願い奔走している