信頼の方程式

信頼——。

それは人間関係、組織文化、世界経済、ありとあらゆることの基本ですが、私たちが思っている以上に脆いもの。研究によると、そしておそらく多くの私たちが痛いほどわかっている通り、信頼関係は築くには時間と努力を要する一方で、失われるときはあっさりだったりも。。

「信頼」という言葉を使うとき私たちは、

・理解されている、評価されている、と感じていたり、

・行動のことを指していたり、

・個人的なことや、周囲に漏れないでほしいことを共有するのに抵抗がなかったり、

・相手が自分の利益を一番に考えてくれていると感じられたりしています。

信頼を築くにはどんな努力が必要でしょう?信頼が損なわれたときには、どのように再構築していけばよいのでしょう?

今日は、Six Secondsの長年の同僚であり、コツコツとお互いに時間をかけて信頼を築いてきたプロジェクトのパートナーであるPatty Freedmanのコラム「Trust: How It’s Built, Broken, and Repaired」の意訳翻訳記事をお届けします。

世界的に低下傾向にある信頼

エデルマンの信頼バロメーター2025は、世界的な著しい信頼の低下を指摘しており、2020年以降、政府、企業、NGO、メディアといった主要機関への信頼が低下していること、2020年の世界の信頼指数は56%と比較し、2025年には50%に低下したことを述べています。

またレポートでは、信頼レベルと社会の楽観性との間は強い相関関係があり、社会制度への信頼が高い国においては、人々は自分たちの将来についてより楽観的になること、一方信頼の低下している国では、経済的見通しや全体的な幸福感について悲観的な見方が広がることを強調している。社会制度・社会構造に対する信頼が低下しているとき、個人はより意図的に信頼を育むための努力をしなければなりません。

そのために、信頼の科学と、それが意思決定や人間関係、長期的で意味のある成功にどのような影響を及ぼすのかをここから理解していきましょう。

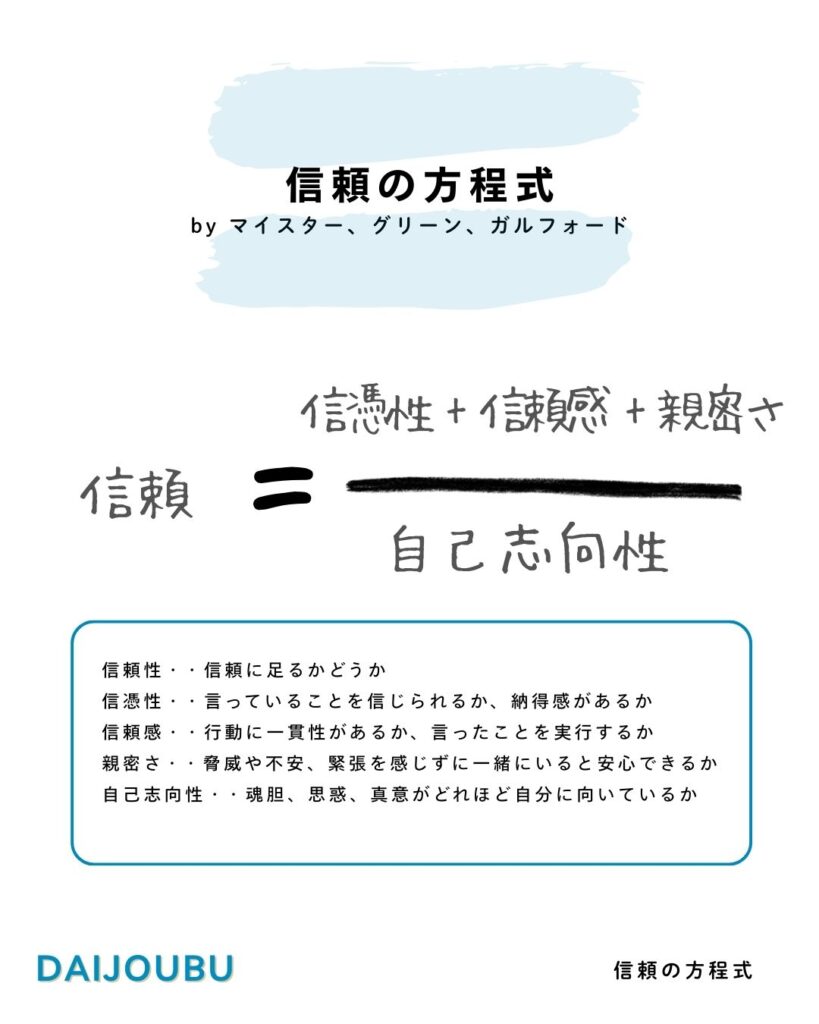

信頼性=信憑性+信頼感+親密さ/志向性

マイスター、グリーン、ガルフォードによって紹介された「信頼の方程式」は、信頼は4つの重要な要素によって築かれると説明しています。

信頼性・・信頼に足るかどうか

信憑性・・言っていることを信じられるか、納得感があるか

信頼感・・行動に一貫性があるか、言ったことを実行するか

親密さ・・脅威や不安、緊張を感じずに一緒にいると安心できるか

自己志向性・・フォーカス(魂胆、思惑、真意)がどれほど自分に向いているか

こうして分数であらわされている通り、このモデルでは、

分子:信憑性+信頼感+親密さが大きいほど信頼は大きくなります。

分母:自己志向性、つまり利己的関心が分母に比べて大きいと捉えられるとき、信頼は失われます。

まずは個人レベルで信頼を構築するメカニズムを理解すること。そしてそれをチームや組織内でどのように機能するか共有がなされること。これに一貫した言動や仕組みが認識されるほどに文化として浸透していき、結果的にパフォーマンスとエンゲージメントの向上につながっていきます。

裏を返せば、信頼が感じられない環境では、言動の不一致であったり、安心感が感じられずいつも緊張していたり、本来の大きな目的・チームの目的よりも個人的なお手柄を優先していることがあると言えます。どうでしょうか?

組織のパフォーマンスの促進剤としての信頼

組織の文脈では、信頼は方程式以上のものであり、パフォーマンス、従業員の定着率、職場文化の重要な原動力です。神経経済学のパイオニアであるポール・J・ザックは、ハーバード・ビジネス・レビュー誌の論文で、高い信頼がある職場では次のようなことが起きていることを実証しています。

ストレスが74%少ない: ポジティブなエネルギーが106%増加: 生産性が50%向上: 病欠が13%減少: エンゲージメントが76%向上: 職場を超え人生に対する満足度が29%向上。

信頼が重要であることは、私たちの直感や感覚的な納得感だけでなく、数多くの実証的な研究によって裏付けられています。

信頼を中心にしたチームづくり・組織開発

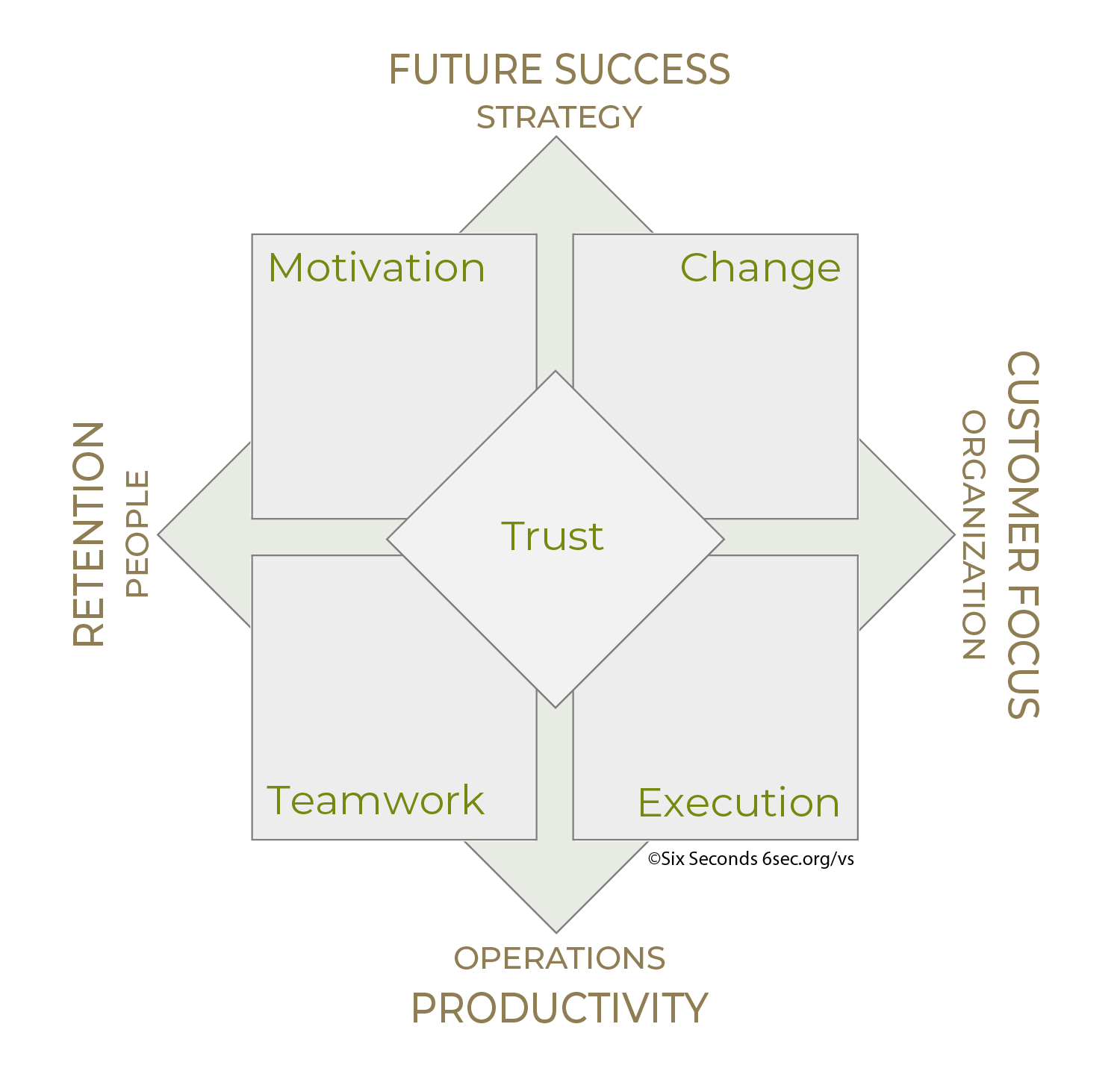

Six Seconds Vital Signs™ (VS)モデルは、組織の発展と独自性を達成するために信頼を中心にすることの重要性を強調しています。VSモデルでは、組織のパフォーマンスを左右する5つの重要な要因を特定しています:

信頼:オープンな対話と協働を可能にする土台

モチベーション:目標達成に向けた原動力

変化:変革を受け入れ、乗りこなす柔軟性

チームワーク:協力から生まれる相乗効果

実行力:計画を着実に遂行する力

高い成果を生み出す組織文化を育むためには、まず「信頼」を築き、維持することが何よりも優先されるべきです。信頼がなければ、モチベーションは弱まり、変化は歓迎されないどころか拒否され、チームワークは機能せず、実行力も損なわれます。

組織における信頼の構築は決して待っているだけ、流れに任せているだけでなされるものでなく、意図的・積極的に取り組まれ、正直に向き合い・説明し、長期的に積み重ねていくコミットメントが必要なのです。

信頼はどう育むのか?

信頼の重要性を今日はお届けしました。では、信頼はどのように育むのでしょう?次回のコラムでは、意訳翻訳記事の後半・信頼の構築・崩壊・再構築についてお届けします。

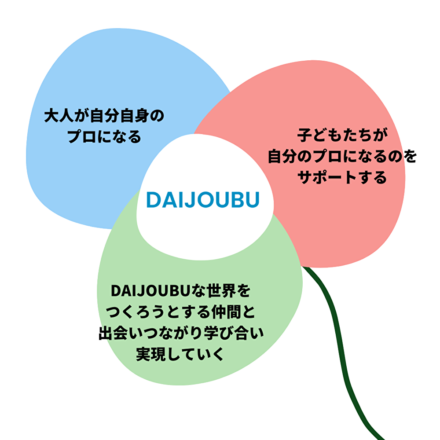

DAIJOUBUは発足からまる5年が経ちます。この間、人生それぞれにいろいろなことが勿論起こってきましたが、コミュニケーションと信頼と、私たちが大丈夫なペースと量で前に進めていくことを大前提にして、子育てや出産、結婚や引っ越しや転勤や転職や、選挙を含む人生のチャレンジなど!多種多様な波をみんなで乗りこなしたり漂ったりしてここまで来ています。もっと速く進んでいくことも理論的にはできますが、大丈夫な世界をどうしてもつくりたいから、私たちが大丈夫であることを優先している組織です。それぞれの組織で守らなければならないことは違うと思いますが、DAIJOUBUの中に信頼感、安心感があるのを私は感じています。

ぜひありのままでだいじょうぶ、という感情が育まれていくDAIJOUBUの定期クラスにご参加ください!8月末まで全国の先生無料招待中です。クラスでお会いできるのを楽しみにしています!

シンガーソングライター・EQエデュケーター

EQの力を心から信じるアメリカ在住の3児の母

現在アリゾナ州立大学 社会的正義と人権 修士卒業

感情知能EQと出会い、生きることがうんと快適になった経験から多くの人に、

特に子どもたちを取り巻く環境にEQを一秒でも早く届けたいと願い奔走している