ソーシャルジャスティスとは

2022年8月にアリゾナ州立大学院 ソーシャルジャスティスと人権の修士課程に入学し、2024年5月、胸を張って卒業しました。アメリカに移住してからコミュニティカレッジに通って英語を勉強していて、出会った英語の先生たち(コミュニティカレッジで教鞭を取るには修士号が必要です)に感化されたのがそもそも最初のきっかけです。中でも、夫が米軍を引退する40代に大学に通い始め、50代で修士を取りコミュニティカレッジで仕事を始めたという先生にとてもいいインスピレーションをもらい、「そうか、学びたいなら何歳からでも学べばいいんだ!私も勉強したい!」と心がパシャンッ!と音を立てて弾けて喜んだような感覚を今でも覚えています。移住後1年経つ頃で、ちょうど第3子の妊娠が発覚する頃でしたが、感情と社会の交差点をどうしても学びたくて、妊娠してると分かっていながら10以上の大学の入学窓口のコンサルを受け、ピンと来るコース/大学院を探しました。教育学部や心理学部から探し始めましたが、数ヶ月かかってやっと、私が学びたいのは社会の仕組みと人間のことなんだと腑に落ちて、やっと見つけたのがASUのソーシャルジャスティスでした。

今日のコラムでは、私が20か月間、本当にできる限りを尽くして学んだ「ソーシャルジャスティスとは何か」を、EQらしいアプローチで、2月24日に卒業研究を兼ね、DAIJOUBUの特別クラスで取り扱った内容も含めながら、お伝えできればと思います。私の研究のポートフォリオと卒業研究はこちらにまとまっています。

自分の感情、自分の属性

ソーシャルジャスティスを深く理解するために、まずは自分のことをいったんキャッチしましょう。あとですべてつながります。

EQワーク①

1:喜び・居場所感を感じたエピソードを思い出してメモしましょう

2:怒り・絶望を感じたエピソードを思い出してメモしましょう

3:各エピソードを思い返したとき、それぞれの感情はどんな感覚ですか?

体はどう感じますか?呼吸に変化はありますか?

ではここからは、プロフィールづくりと思ってください。

EQワーク②

以下の項目について、自分は自分をどう解釈しているのか、あるいは事実としてどうか、を一言で書いてもらいます。たとえば、[年齢:30代半ば、あるいは36歳]みたいに。

ジェンダー/性別 言語 肌の色・人種 教育 年齢 魅力を感じる性別の対象 体力・筋力 住居 富 市民権・在留資格

EQワーク②で答えた内容を使って次のワークを行います。

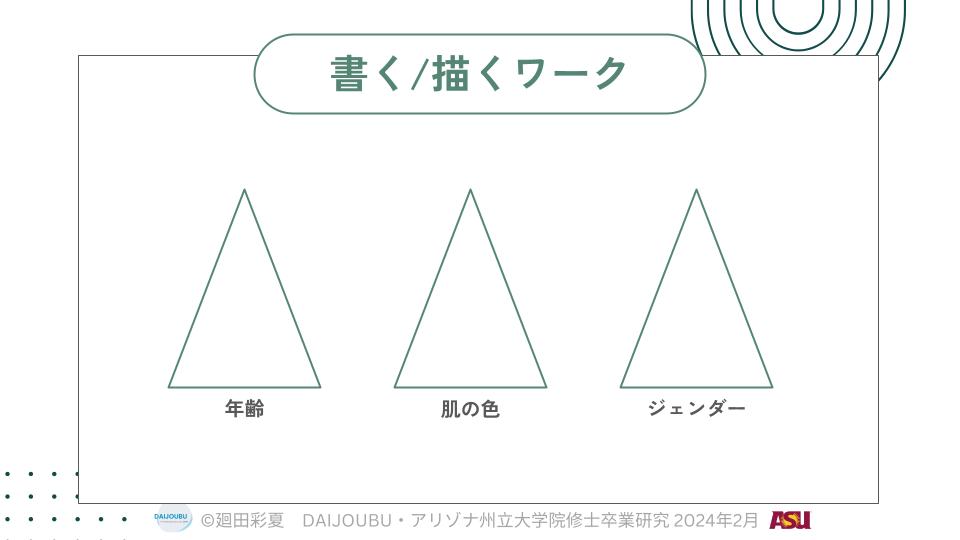

EQワーク③

1:紙に△を3つ以上書きましょう。

2:△の下に、ワーク②で回答した項目名を書きます。

3:その項目について、自分は所属している社会の中でもっとも力を持っているのはどんな人だと思いますか?主観で大丈夫です。△のてっぺん付近に書きましょう。たとえば[言語:日本語ネイティブ]など。

4:自分はどの地位にいますか?★や簡単な似顔絵や好きなマークを、ピラミッドの中に書き込みましょう。

5:以下の質問について考えてみてください。

あなたの所属する社会では、どんな人が評価されやすいですか?

どんな人にとって暮らしやすい世の中でしょう?

複数のピラミッドの下の方に位置する人にとって、この社会はどう見えるでしょう?

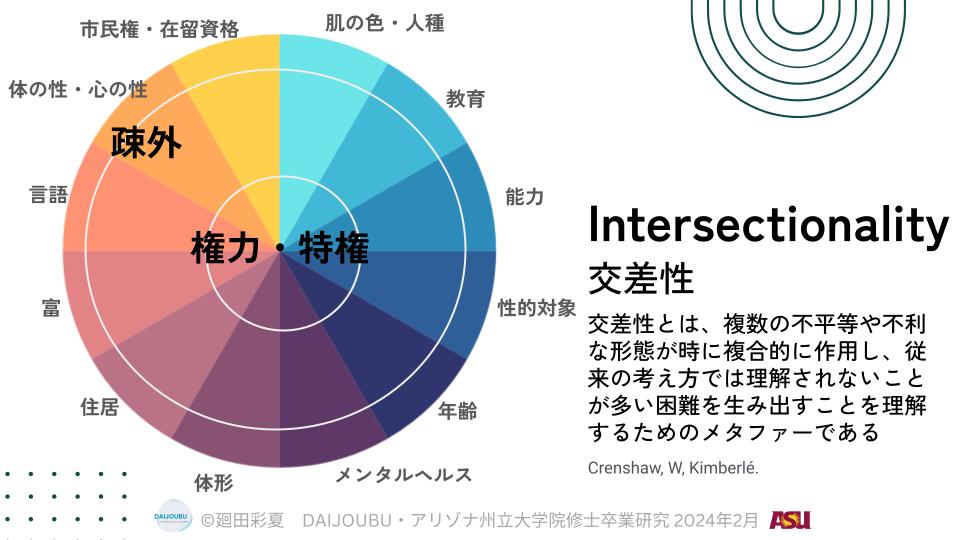

Intersectionality -交差性-

Intersectionality/交差性の話を聞いたことはありますか?1989年、UCLAの教授キンバーリ・クレンショウが、本来弱者のためのアドボケイトとして声を上げているはずのフェミニストや反人種差別主義者の理論や政治において、人種とジェンダーが交差し、どちらからも黒人女性が疎外されていることを指摘するためにこの言葉を導入したことから始まりました(Carbado et al. 2013)。つまり、フェミニストの文脈では白人女性だけが、反人種差別の文脈では黒人男性が声を上げていて、黒人女性の存在が透明化されている、という指摘です。交差性はその後多くの学者に解釈され成長を遂げてゆき、性別、人種、移民、貧富の差、職業などあらゆるカテゴリーごとに語られている社会課題が、ある一部の人々に交差的に重なって発現している、特にそれは「有色人種の移民の女性」などといった、『社会的に不利な立場』がいくつか重なっている人々のことを無自覚のうちに排除していることを問題定義しています。

先ほどつくったピラミッドを集めてきたものをWheel of PowerあるいはWheel of Privilegeと言い、パイのように表現しているのがこの2つの図です。ピラミッドの上の方、パイの中心が、権力(power)や特権(privilege)を持っていて、中間層があり、周縁化されている、疎外化されている(marginalized)人々が居ます。英語版では、中間層をerased・消されていると表現していますが、これは空気化・透明化されているというニュアンスです。

これを今一度眺めながら、ぜひEQワーク③のステップ5の質問を考えてみてください。

個人の感情と、社会

またワークをやっていきましょう。ワーク①を使います。

EQワーク④

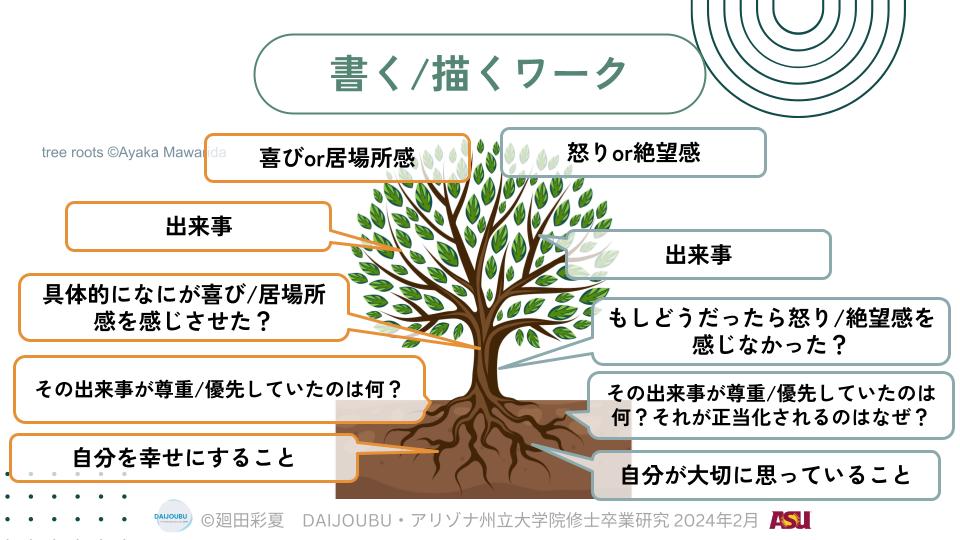

1:紙に木の絵を描いて頂きます。根っこと土も書いてください。

2:ワーク①を振り返って、木の左側には「喜び・居場所感」エピソード、右側には「怒り・絶望感」エピソードを使って以下画像のの質問に、上から枝、幹、土、根っこの順に、答えていただきます。

喜び・居場所感エピソード

枝:出来事

幹:具体的になにが喜び/居場所感を感じさせた?

土:その出来事が尊重・優先していたのは何?

根っこ:自分を幸せにするのはどんなこと?

***

怒り・絶望感エピソード

枝:出来事

幹:もしどうだったら怒り/絶望感を感じなかった?

土:その出来事が尊重・優先していたのは何?それが正当化されていたのはなぜ?

根っこ:自分が心から大切に思っていることは?

このtree rootsというワークでは、木の全体をメタファーにして、葉っぱが芽生えた感情としたとき、その裏側や背景をたどっていくとなにが見えるかを探求するワークです。

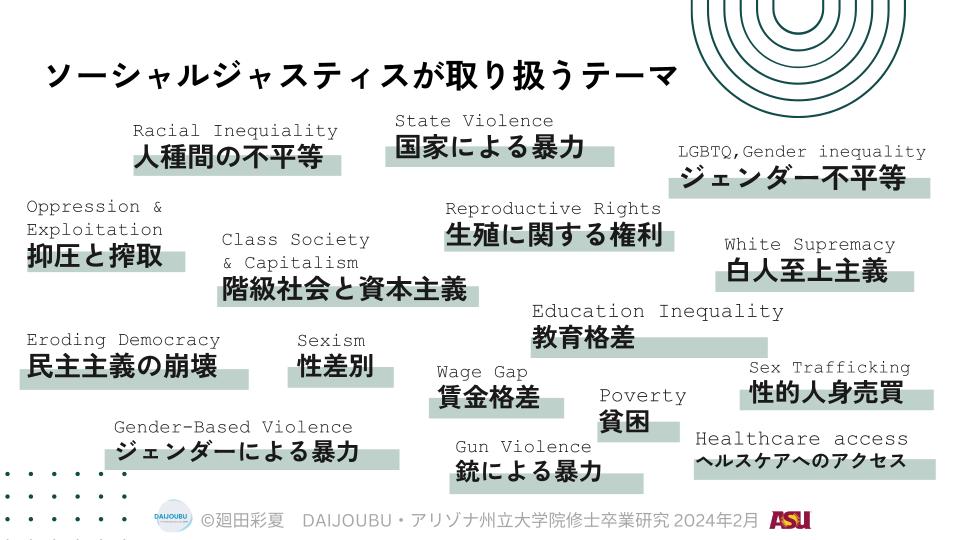

感情はメッセージです。良い悪いなどなく、得な感情・害を与える感情なんかもない、プラスもマイナスもありません。感情は自分から自分への情報です。しかし、社会が人々に与える影響があまりに大きく、無自覚のうちに人々は「こういう出来事にはこう感じるべきだ」などと自分に強いている場合があることもわかっています。文化圏や組織のカルチャーによっては個人の気持ちを尊重することが後回しなこともあります。ソーシャルジャスティスや社会科学の文脈では、こうして人々が無意識のうちに影響を受けている環境的な影響について「システミック・制度的」という言い方をします。ソーシャルジャスティスが取り扱う問題の多くが、既に制度として定着した中にあり社会に練りこまれて、平然と存在しながら人々を端っこに追いやっています。

tree rootsというこのワークでは、土(社会的な価値観)に目を向け、根っこ(自分の感情が自分に発しているメッセージ)を振り返ります。

Rightlessness -無権利状態-

ハンナ・アレントという政治哲学者の言葉にRightlessness/無権利状態という言葉があります。第二次大戦後、人権の機運が高まった世界に向けて人権そのものを事実上持てていない人の存在を浮き彫りにし、彼らの無権利状態について「人格を事実上無効化する状態」と表現しています(DeGooyer et al 2018)。

本来生まれた瞬間から全員が持ち、行使していてしかるべきはずの人権が、ない。自分の声は聞かれる、自分は発言して良い、発言する、という人権がある状態そのものが、欠如している。こうした状態にあって生きている人は、果たして生きやすいでしょうか?

システミックに格差が埋め込まれた社会では、当事者が「息苦しい」と感じることも難しい。ハンナ・アレントはWe Refugeeの中で、ユダヤ人難民は、ユダヤ人としてのアイデンティティを強く持ちながら居場所感を見つけられず無権利状態に溺れていくグループと、新しい土地に自分からfitting in(適応)していき偽物の楽観性を発揮しながら自分を見失っていくグループとに分かれる、と記載しています。

システミックな格差の中では、無権利状態にある人々が本質的に伸び伸びと生きていられる、というのがとても難しいのです。

ソーシャルジャスティスは、ひとりひとりの居場所感のために

Intersectionality/交差性から見える、システミックに排除・疎外されている人々の多く(あるいは全員)が、Rightlessness/無権利状態にあり、無権利状態が個々人の感情に与える影響は計り知れません。これは社会だけでなく、会社でも、学校でも、家庭内でも起こっています。

ソーシャルジャスティスは、階層構造と、それが正当化する抑圧と搾取を明確に否定します。ソーシャルジャスティスは、端っこに追いやられている人々を透明化しない、排除しない考え方です。多数決とは違います。

ソーシャルジャスティスは様々なトピックを取り扱っていますが、私が学びこうして言語化しているソーシャルジャスティスは、ひとりひとりがありのままでそこにいていいと感じられる、そんな居場所感のために、社会にある不正義に声を上げる1歩1歩の取り組みと考え方のことを言います。

いかがでしたでしょうか?ぜひご感想をお聞かせいただけたら嬉しいです。次回のコラムでは、居場所感と、そのために世界が取り組んでいるDEIについて書いてみようと思います。

シンガーソングライター・感情知能EQのグローバルNPO Six Seconds職員

EQの力を心から信じるアメリカ在住の3児の母

アリゾナ州立大学 社会的正義と人権 修士卒業

感情知能EQと出会い、生きることがうんと快適になった経験から多くの人に、

特に子どもたちを取り巻く環境にEQを一秒でも早く届けたいと願い奔走している