AIは批判的思考とモチベーションを下げる―AI時代にこそEIを

仕事や、何気ない検索にChatGPTを使っている方も多いのではないでしょうか?私自身は個人的に、仕事のメイン言語が英語のため、相手との関係性や書類の種類に合わせて適切に直したり、英語のニュアンスを聞いたりするのを中心に毎日使っています。ちなみにイタリアの同僚と私は自分のChatGPTにニックネームをつけていたり、ヨルダンの同僚は親友と呼んでいたり、とても身近な存在です。仲のいいお友達には仕事などの悩み相談をしている人も。みなさんは身近ではどうですか?お子さんや若いお友達はどうでしょう?一方で仲良しのイタリアの同僚は一定の距離を置くことをとても意識しています。

今年アメリカを中心にした感情知能EQの企業向けのクライアントさんとのきっかけの多くが「人工知能AIと同時に感情知能EIにも力を入れたい」という要望です。また私がPOP-UPフェスティバル(DAIJOUBUでは自分図鑑として毎月開催しています)で一緒に活動をする世界中の教育者の中には、学校現場におけるAIとの付き合い方について試行錯誤をずっと重ねている先生もいます。AIとの付き合い方はたくさん考えている人、よく向き合っている人こそいれど、私たちが生きながら発展している領域のため、専門家と呼べる人も研究もまだまだ少ない分野で、まだ国や行政がガイドラインを十分に持てていない状況です。そんな中、アメリカ・ニューヨークに拠点を置くニュース雑誌TIMEが6月23日、興味深い記事を発表しました。”ChatGPT May Be Eroding Critical Thinking Skills, According to a New MIT Study「ChatGPTは批判的思考力を低下させている可能性、MITの新たな研究が指摘」”というもの。

読み進めると、AIが私たちの能力にもたらしている影響とともに、感情知能EQ/EIの必要性がますます高まっていることがわかります。今日は、TIMEの記事を参考にしながら、AIとEI(AIとEQ)について書いてみたいと思います。

*本記事では感情知能をEQとEI両方使って表現しています。感情知能をEQと表現した1995年当初は、IQと対比する表現としてEQと表記していましたが、AI時代はEIと表記されていることが多くあります。EQ/EIどちらも同じ意味です。

ChatGPTのもたらす影響—MITの調査より

MIT(マサチューセッツ工科大学)のメディアラボの最近の研究では、18〜39歳の参加者54人を対象に、SAT形式のエッセイを書くタスクを、(A) ChatGPTを使うグループ、(B) Google検索を使うグループ、そして (C) 何のツールも使わないグループ、の3つのグループに分けて行い、脳波(EEG)スキャンを行って脳にどのような影響があるのか、またパフォーマンスそのものにはどのような結果がもたらされるのかを調べました。

- (A) ChatGPTを使用したグループは・・・脳の活動レベルが最も低く、実行機能、創造性、記憶保持が低下していることが示されました。彼らのエッセイは動作が繰り返されるほどに次第に型にはまっていき、ただ調べて結果をそのままコピー&ペーストする、という行動への依存が強くなっていきました。

- その後添削段階になり書き直しを求めると、(C) 初めから何のツールも使わなかったグループの方がいいエッセイを書くことが明らかに。ChatGPTを使えば使うほど、明らかにエッセイの出来が劣っていきました。

- この段階で、脳の接続性・活性度が最も高く、作品への満足度・主体性が最も高かったのは、(C) 何のツールも使わなかったグループです。

- (C) 何のツールも与えられなかったグループに、最後の書き直しタスクでのみChatGPTの使用を許可すると、このグループではむしろ脳の活動が向上し、創造性の高まり・意欲が見られました。

つまり、この調査で明らかになったのは、ChatGPTを使用して全工程をやり遂げる場合、脳の活性レベル・感情的なエネルギー(意欲など)が低下すること、そして、AIをバランスよく使うことは、脳の活性レベル・感情的なエネルギーにむしろ好影響を与え、よりよい結果を出すことのみならず、学習効果を高める可能性があるということです。

便利な世の中?なんだか怖い世の中?

『便利な世の中になったものだ』というセリフで世界を見ようとすると、たとえば私にはお掃除ロボットルンバがいます。私が朝一番下の娘を保育園へ送る時間に動き始めて、仕事のために家に戻るころには掃き掃除が終わっています。ありがたい。今年前半、Six Secondsで人工知能AIと感情知能EIについてのレポートを発表し、いくつものウェビナーを開催しましたが、ウェビナーで出会う人の中には「嫌悪・不安」といった感情を表現した人も多くいました。たとえばデータでは、自動運転の方がはるかに交通事故率が少ないにもかかわらず、自動運転のタクシーや飛行機に乗るのは怖い、とか。また、AIとデートができる時代にもなっていて、リアルの人間関係を避けようとする若い世代の中には、AIとの関係性の方が害が少なく・恐怖感が少ない、という層がいる一方で、「そんなのは人間としての美しさから逃げているだけだ!」と「怒り・呆れ」のような感情を表現した人も見受けました。

リアルの人間関係を避けAIを選ぶ人の気持ちは、私個人としてはわからなくないです。人間って、めんどくさいですよね。いやなことをいう人もいるし、そういう表情を見せる人もいる。不本意な勝手な印象を持たれることもあるし、言ってないことを言ったということにされたり、なんだか突然怒ってくる人がいたり、大変です。いやになって距離を置きたくなる気持ち、どうしたらいいかわからなくなり自信がなくなって極力避けたくなる気持ち、正直わかります。DAIJOUBU的EQの考え方では、その人の力を信じて、その人のペースにゆだねる、というのがあるかと思います。避けたい・逃げたい・距離を置きたい、という気持ちと行動を尊重する。なぜなら、それ自体が悪いわけじゃないです。世の中っていろんなところに意地悪な仕掛けや仕組みがあったり、なぜだか何のいいことも起こらない人生の時期があったり、それは自然なことです。

AIに向ける、あるいはAIにまつわる嫌悪・不安・怒り・呆れというような気持ちもいったん受け止める必要があります。いったい具体的にAIの何に、AIによる現象の何に、この気持ちが生まれているのか―を少し時間を取って見つめることが大切です。AI時代のおかげで面倒な人間関係から距離を置けている人も、です。なぜ人間関係がこんなに面倒なのか、避けたいのか、自分のどんな気持ちが「距離を置く」という行動を肯定しているのか、を少し振り返ってみるのが大切です。ここがEQの力。

AI時代の成功と幸せのカギは、自分をとことん知り、自分を存分に活かすためにAIの力を借りること

MITの調査でわかったように、時間がたとえかかっても、自分の力で何かを生み出そうとすること・自分の内側から見つけようとすることは、活性度・満足度・主体性に明らかに好意的な影響をもたらします。これはDAIJOUBU発足時にもよくボードメンバーで話していた、EQとともに生きることとよく似ています。何気ない判断や言動は、感情を無視した方が圧倒的に速いんです。たとえば、ダンスチームで振付を全員覚えて、フォーメーションを決めよう、という段階になったときに、端っこでひとりで明らかに嫌な顔をしている人がいます。その人を無視してフォーメーションを決めて完成させて、リハーサルを重ねる方が速いに決まっています。でも、どうしたの?と話しかける。そこから30分、1時間と対話の時間になる。何が嫌で怒っているのか、どうしたら笑顔で踊れるか、しっかり聴く。周りのみんなにもどう思うのか聞いてみる。身長やうまさだけでない、気持ちを考慮したフォーメーションが出来上がると、どうでしょう?チームの全体的な活性度・満足度・主体性に好意的な影響をもたらすのは想像するだけで明らかでしょう。(嫌な顔をしてどうしたの?と声をかけられるのを待つよりその人にできることがある、のもまたEQ的な行動だとは思いますが!)

TIMEの同じ記事の最後の方の記載に、「5月に発表されたハーバード大学の研究によると、ChatGPTなどの生成AIは人々の生産性を高める一方で、やる気を低下させることが分かった」とありました。つまりは、バランスです。

自分は何を生み出したいのか、何に幸せを感じるのか、何が自分らしさなのか、不完全の中にある自分の光は何か―――といったことをとことん知ろうとすること。自分はどんどん変わっていくので、自分をキャッチするのに終わりはありません。「自分はこういうやつ」と断定するよりも、「最近の私はこんな感じ、こういうことにこんな感情を感じやすい」と観察をするマインドセットが良いでしょう。そして、そんな自分を活かすために、AIの力を借りる。完全にAIにやらせないことです。自分が手綱を握っておくこと。そもそも自分の人生の手綱も握れている人が果たしてどれほどいるのか・・・という哲学的な問いにも取り組みたくなりますが。自分がだれで・どんな状況で、どんな結果が欲しいのか、それらを明確にしたとき現在地と目的地の間に橋を架ける際にAIの力を借りるのが、バランスの良いAIとの付き合い方なんだろうというのが、今時点での私の見方です。

AI時代だからこそ、感情知能EQに取り組む

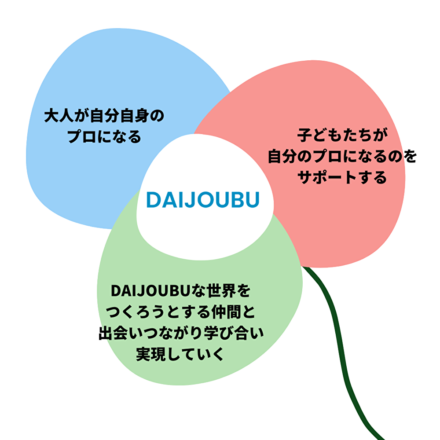

AIの進化と発展は止まりません。スピードも勢いもあります。電話とファックスだったオフィスにパソコンが普及していったように、対面以外なかった仕事や学びの空間にzoomのような電話会議が当たり前になっていったように、AIや仕組み側の変化が浸透していくのはあっという間です。だからこそ、私たちにできるのは、自分自身に取り組むこと。思考は外からの影響を受けやすいので、感情知能EQに取り組むことです。感情は、母国語よりもコミュニケーションの土台になる、第ゼロ言語、国境も違いも超えて、すべての人が持っているユニバーサルな存在です。そんな感情の知能を高めること。AIと違ってEI・EQは、勝手には身に付きません。家族全員が当たり前にEQを使っているとか、学校にEQカルチャーが浸透していて全員がEQを育んで意識して生活しているとかでない限り、もちろん個人差・文化差はありますが、自然に身につくことはまずありません。ぜひ自分の感情に取り組む、自分を知ることに取り組むのに、DAIJOUBUのプログラムを活用ください。心と頭のヨガのような定期クラスから、EQを育む・感情を活用したクラスづくりややりとりができるようになる認定資格コース、EQコーチングまで、様々なプログラムでサポートします。

シンガーソングライター・感情知能EQのグローバルNPO Six Seconds職員

EQの力を心から信じるアメリカ在住の3児の母

アリゾナ州立大学 社会的正義と人権 修士卒業

感情知能EQと出会い、生きることがうんと快適になった経験から多くの人に、

特に子どもたちを取り巻く環境にEQを一秒でも早く届けたいと願い奔走している