感情を”聴く”5つのヒント

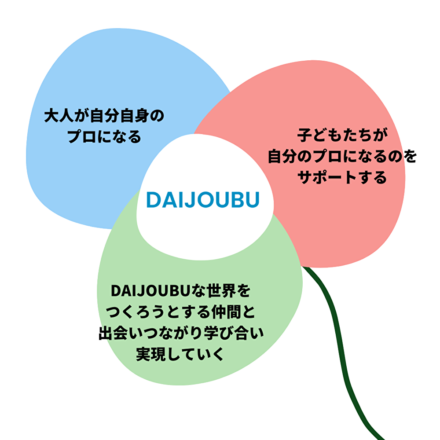

米国ヌエバスクール・SELスペシャリストのKeiko Satoさんをお迎えして、特別クラスを開催しました。Keikoさんと開催する特別クラスは2020年のDAIJOUBU発足当初からこれまでに数回開催してまいりましたが、今回は2年ぶり。私の勤める感情知能EQのグローバルネットワークSix Secondsのデータで、EQの認定資格を取得してから数年以上経った人に、EQを活用している手応えが持てるようになったのはいつ頃か尋ねたところ、3.8年という数字が出てきました。DAIJOUBU発足からまる5年がちょうど経ち、DAIJOUBU発足初年から月会員のアレンジャーズメンバーから「最近やっとEQを使うのがどんなことか・どんな感覚かわかるようになってきた・・」という声が聞こえてきており、この3.8年という裏付けがDAIJOUBU内でも確認されているところで、この2年ぶりのKeikoさんとの特別クラスは、今回参加した多くのメンバーが、私たちが細く長く、コツコツと続けている取り組みがいかに意義のあることだったのか、お互いに大切なものを届け合っている時間なのかを再確認するような、とてもスペシャルな機会となりました。

EQをどれだけ学んで実践をしても、これは日々の積み重ね。どこかに到達すれば何もしなくてよくなる、というものではありません。EQを使えるようになってきた手応えを感じていてもなお、「おっとっと、もっと違う方法でできたな」などと振り返ることはよくあることです。今回特別クラスでは「つながる」ために感情を「聴く」5つの方法を学びました。

つながりグラフ・聴く練習

つながり、についてイメージするために、まず紙にそれぞれに、人生を振り返ってつながりについてグラフを書いてもらいました。つながりってなんだろう、あれがつながりだったのか、と探すほんの数分の時間も意味のあるものでした。人生をただ良い悪い、でグラフを作るのではなく、自分がつながりを感じていたかどうか――。

リスニングパートナーという感情を聴く5つのポイントのうち1つを序盤で体感しました。keikoさんと私で2分ずつ、やり方を紹介してから短いブレイクアウトルームで体験をしてもらいました。聴く方法を知って、それをすぐに試してみる、のもよかったのですが、この体験のあと、「聴かれる・聴いてもらえるという経験を普段あまりしていなかったかも・・」という声が印象的で、いまも考えています。

安心できる場の持つ力

DAIJOUBUでは日ごろから、全員がいろんなストーリー(ナラティブ)を持っていて、それに優劣はないから、双方向に聴きあえる・ヒントを渡し合える、段差のない場所であることを心がけています。つまり、ファシリテーターが話しすぎないとか、断定しすぎないとか、決めつけないとか、いろんな人から聞くとか・・いろんなことを完璧にはできないときも、心がけています。

今回はこの段差を小さくするという私たちの日々の努力がキラリと光って、聴く力がすでにかなり鍛わっているDAIJOUBUレギュラーメンバーの在り方がとても美しく頼もしく思いました。全員がジャッジせず、全身で聴いてくれる人ばかりです。今回は親子、あるいは先生と子ども、といった相手が子どもである場合の関係性を中心にして、それがいかに大人同士であっても応用できるかを学びました。

私にとって印象に残ったのは、「心地よくない感情、難しい感情が沸きあがっても、いったんはポケットにしまって、あとで安心できる場で共有できるように取っておく」ということ。親子という関係の場合は特にそうだろうと、思ったのです。というのも、ここ2~3年トラウマについて勉強をしているのですが、特に子どもは、親がどんな人間であろうと、どんな過去や現在があろうと、自分に対してどんなにあってはならないことをしていようと、親を追いかけるという生物学的な傾向があり、その時点で、関係は対等ではないという大切な前提があります。つまり、親は子どもを簡単にコントロールできてしまう立場に生物学的・心理学的にすでにある、ということです。この事実を知ったとき、真っ先に私は我が子たちに伝えて、「ママも気を付けるけど、もしママがおかしいと思ったり、コントロールしてるなと思ったら、怖がらずに言ってほしい、それはママが直さないといけないことだから」と伝えたのですが・・。子どもたちがそれを知っている必要は必ずしもないかもしれませんが、少なくとも親は、それを知っておくべきだと思いました。でなければ無意識のうちに、いろんな方法で、あるいは良かれと思って、コントロールすることになる。その関係は対等ではありません。

Keikoさんが紹介してくださった4つの関係性の説明に、ちくっと刺さった参加者もいたかと思います。でも大丈夫、みんなそうです。安心できる場では人は素直になれる、弱さを見せることもできる、涙を見せることも、できる――というのも、この日改めて体感したことでした。

EQを高めることそのものは目的ではない――大切なのは、つながること

英語のEQの世界でもName it to tame itといって、「名付けて手懐ける」とか、最近はName it to claim it「名付けて、自分のものにする」という言葉をよく使います。でも、DAIJOUBU的EQでは、名付ける必要はないよね、とよく長年のメンバーで話しています。そこが目的ではないからです。自分で自分の感情さえつかめれば、それは色でも、例え(メタファー)でも、絵でも、なんでもいい。自分で自分の感情を把握できることは、すなわち、自分が自分とつながること。

Keikoさんもこの日、感情がわかることが大切なのではなくて、つながることが大切。そのために、感情が大きなヒントになる、というニュアンスのことを話していました。感情リテラシーはEQの中でも大きな大きな柱ですが、感情リテラシーを高めることも、EQを高めることも、どちらも大切ですが目的ではありません。自分自身とつながるため、相手とつながるために、感情が大切で、EQや聴くという意図ある行動が助けになります。

全員が聴かれる場所をつくりたかった――DAIJOUBU発足の背景

つながるという感覚には、聴いてもらえた、受け入れられている、といった体感・実感が不可欠です。DAIJOUBUでは特別クラスでなく定期クラスも、そんな実感が得られるかと思います。この時間がEQを育むのに豊かで、自分の癒し・リセット・充電になります。実はいまのSix Secondsでの仕事でも毎月1回、認定者向けの60分のクラスの開催を担当しているのですが、DAIJOUBUのクラスの様に開催しています。

数年前、ともこさんがファシリを担当した「怒り」というテーマのクラスで、DAIJOUBU設立の原動力になっていた私の感情は、怒りだった、ということを発見しました。設立から2年以上経った後のことです。怒りという感情の奥には、いくつかの感情やセリフがあって、「わかってもらえなかった、受け入れもらえなかった」という悔しさ、大きなさみしさ・悲しさがありました。どうしても、全員が当たり前に聴いてもらえる場所がつくりたかった。人は気持ちについて話したときにつながるから、感情について頭でなく心で話して、聴いて・聴いてもらえて・つながりを感じられる場を、つくりたかった。今回の特別クラスで学んだ「聴く」「つながる」は、私がライフミッションのように取り組むつながる場づくり・コミュニティづくり(英語ではコミュニティエンゲージメントと呼んでいます)の土台なんだと納得をして、ずしんと自分の中で点と点がまたつながったように感じました。

Keikoさんより

Keikoさんより参加者のみなさんへメッセージをいただきました!

日本の土曜日の朝に2時間以上もご一緒でき、打てば響く場にお招きいただいてありがとうございました!

泣きたいときは泣き、つらいことも誇りに思うことも見せていい、見せたら応援してもらえる場ーそのままで大丈夫なのがDAIJOUBU。みなさんの声、顔、お話しを心に8月からまた新たな新学年SELを展開していけそうです。

またお会いできる機会をーいつかは対面で!?心待ちにしています。恵子

DAIJOUBUメンバーも、Keikoさんをまたゲストにお呼びできるように、コツコツ前に進んでいきたいと改めて思いました。

ぜひみなさんのご参加をお待ちしています!>イベントカレンダーを確認

*本特別クラスで学んだ『感情を聴く5つのポイント』および『4つの関係性』については、こちらの動画視聴でご確認いただけます。

Keikoさんからのお土産の資料、および共同編集のワークシート付です。

シンガーソングライター・EQエデュケーター

EQの力を心から信じるアメリカ在住の3児の母

現在アリゾナ州立大学 社会的正義と人権 修士卒業

感情知能EQと出会い、生きることがうんと快適になった経験から多くの人に、

特に子どもたちを取り巻く環境にEQを一秒でも早く届けたいと願い奔走している